Indudable héroe, así como valiente conductor de nuestras tropas en las muy cruentas pero gloriosas faenas de la Campaña Nacional de 1856-1857, en la que se derrotó al poderoso ejército filibustero liderado por el esclavista William Walker y su falange, don Juan Rafael (Juanito) Mora Porras tuvo un trágico final pocos años después. En efecto, tras casi 10 años de ejercer la presidencia, fue derrocado en la madrugada del 14 de agosto de 1859, y deportado a El Salvador pocos días después.

Insistente en retomar el poder que le fuera conculcado, retornó al país en la mañana del 17 de setiembre de 1860. Al arribar el vapor Columbus a Puntarenas, las condiciones eran muy favorables pues, encabezados por el chileno Ignacio Arancibia, un grupo de moristas habían tomado el cuartel de Esparza la noche del día 14 y, una vez llegados a Puntarenas, hicieron lo propio con el cuartel local. Aunque poco después proclamaron a don Juanito como presidente de la República, esta fue una victoria efímera, realmente pírrica.

Esto fue así, porque las fuerzas moristas eran muy inferiores al contingente de mil hombres que —una vez enterado de los acontecimientos, y al mando del general Máximo Blanco Rodríguez— el gobierno golpista de José María Montealegre Fernández envió para sofocar la insurrección. Ante tal disparidad de fuerzas, más la inadecuada geomorfología de Puntarenas, el desenlace de los hechos era predecible. En efecto, pocos días después el ejército desalojó a los moristas de sus posiciones en el río Barranca, así como de una trinchera que —provista con siete potentes cañones— habían emplazado en La Angostura.

El balance militar fue abrumadoramente adverso. Puesto que el territorio puntarenense es una especie de lengüeta sumamente angosta —lo que no permitía ocultarse, ni escapar por tierra—, los que sobrevivieron quedaron acorralados conforme las tropas de Blanco incursionaron en la ciudad. Tan rápido ocurrió todo que, tras la batalla de La Angostura, ya a las diez y media de la noche del viernes 28 de setiembre “las playas están rodeadas y varias casas sospechosas, cubiertas con nuestras tropas”, en palabras del comisario gubernamental Francisco María Yglesias Llorente. Por tanto, algunos fueron capturados pronto, mientras que otros pudieron esconderse, aunque poco a poco se fueron rindiendo.

El final de don Juanito y el general Cañas

De estos últimos, don Juanito se mantuvo en el centro de operaciones de los moristas, en la casa del comerciante español Ceferino Rivero Ibarra, localizada en el costado norte del cuadrante donde hoy está la Escuela Delia Urbina de Guevara. Sin embargo, cuando su apresamiento era inminente, se refugió en la casa de su amigo Richard Farrer, cónsul inglés. Por su parte, su inseparable camarada y cuñado, el general José María Cañas Escamilla —también héroe en la Campaña Nacional—, se había refugiado el propio viernes 28 en la del cónsul colombiano, que era el médico Juan Echeverría, pero se entregó el sábado 29 por la mañana.

Fue en la madrugada del domingo 30 que Farrer persuadió a don Juanito para que se entregara, y convocó en su casa al comisario Yglesias, para que dialogaran. Bastó una hora de conversación para que don Juanito aceptara ser fusilado, con la condición de que ninguno de sus más cercanos correligionarios sufriera el mismo castigo. Esto último sería incumplido después, de manera deshonrosa.

Conviene acotar que todo lo narrado hasta aquí está debidamente sustentado en varias fuentes documentales, entre las que destacan las del abogado y escritor Manuel Argüello Mora, sobrino de don Juanito. Este no solo fue un testigo presencial y privilegiado de varios de estos hechos, sino que estuvo a punto de ser fusilado también; había sido capturado el viernes 28, después de dirigirse a Puntarenas, tras la derrota en La Angostura.

En el caso de don Juanito, al aceptar su rendición se trasladó al inmueble donde se albergaba el Estado Mayor del ejército, junto con su hermano, el general José Joaquín Mora —al parecer, sin custodia militar—, para entregarse juntos. Para entonces, ahí ya estaban cautivos Cañas, Argüello y Arancibia, aprehendido en la mañana de ese domingo en la casa de su amigo Jaime Bosch, comerciante chileno. Para guardar las formalidades militares de rigor, cerca de las nueve de la mañana, a los hermanos Mora, a Cañas, Argüello, Arancibia y a otros líderes se les sometió a un consejo de guerra verbal —cuya conformación y procedimientos fueron desvergonzadamente amañados—, el cual deliberó y sentenció a muerte a don Juanito y Arancibia, y decidió extraditar a los demás a El Salvador.

Ese mismo día, después de escribir una carta de despedida para su esposa, Inés Aguilar Cueto, y dos para personas de su confianza, así como de confesarse con el padre Antonio del Carmen Zamora —capellán de las fuerzas moristas, también cautivo—, don Juanito fue llevado a Los Jobos. Al ser las tres de la tarde, fue fusilado, junto con Arancibia. Por entonces, ese era un predio de sesteo para los bueyes que remolcaban las carretas que transportaban café y mercaderías entre el Valle Central y Puntarenas, por lo que estaba sombreado con varios árboles altos y gruesos de jobo (Spondias mombin); dicho punto, donde desde 1918 existe el Parque Mora y Cañas, está muy cerca del estero.

En relación con Cañas, supuestamente sería expatriado, junto con el general Mora, Argüello y otros, pero, de súbito, en la madrugada del martes 2 de octubre llegaron a todo galope desde San José el capitán Ramón Castro Araya y Pablo Quirós, con su sentencia de muerte. Enterado de tan fatídica resolución al clarear el día, apenas tuvo tiempo para redactar una carta de despedida para su esposa, Guadalupe, y tres para cercanos amigos suyos. A las nueve de la mañana ya estaba frente al pelotón de fusilamiento en Los Jobos, de espaldas al mismo árbol que atestiguó el acribillamiento de don Juanito y Arancibia dos días antes.

Antes de continuar, es pertinente indicar que, debido a la importancia histórica de los sucesos previos al fusilamiento de ambos próceres, en años recientes escribí varios relatos periodísticos, así como dos artículos académicos, con énfasis en la dilucidación de algunas cuestiones no del todo claras. Estos últimos se intitulan Las horas finales: cartas postreras de Mora y Cañas (Revista Comunicación, 2010) e Itinerarios de barco: don Juanito Mora rumbo al patíbulo (Revista Comunicación, 2015).

Un presidio improvisado

Ahora bien, hasta hoy se desconoce con exactitud el lugar donde fueron recluidos don Juanito y Cañas antes de ser fusilados, así como los demás líderes de la sublevación, algunos de los cuales después serían conducidos a San José para ser juzgados, como sucedería con el propio padre Zamora, los alemanes Guillermo Nanne Meyer y Carlos Schwägerl, y varios adeptos más. Esa es una incógnita que hemos tenido por muchos años, y que ahora, por fin, nos propusimos despejar.

Al respecto, la primera evidencia, aunque parcial, proviene de un informe preparado por el médico alemán Alexander von Frantzius —de conocida filiación antimorista—, quien fungió como cirujano en jefe del ejército en Puntarenas, el cual publicamos hace unos años como un artículo académico, intitulado Luctuoso setiembre: el informe del Dr. Alexander von Frantzius sobre los sucesos de 1860 en Puntarenas (Herencia, 2011).

Al referirse al estado de salud del ejército, él acotaba que “en Puntarenas se enfermaron muy pocos soldados de las enfermedades arriba mencionadas”, que eran “colerín, cólico y principios de disentería, a causa de las mojadas, que eran inevitables, particularmente en los centinelas”, para después especificar que “la gente estaba allí acuartelada en la Aduana vieja, una casa de alto bien seca y bastante ventilada, y solamente los centinelas, los escoltas para buscar y acompañar los prisioneros y los que se mandaron a la Chacarita, para deshacer la trinchera [de los moristas], tuvieron que mojarse, inevitablemente”. Es decir, ese edificio se utilizó con fines militares.

Por su parte, para el hospital era necesario “escoger una casa a propósito [apta] y dar los pasos necesarios para conducir los heridos allá”. A las diez de la mañana del 29 de setiembre —al día siguiente de la célebre batalla en La Angostura—, “todos los heridos se encontraban ya en el hospital”, que fue “la bodega del señor don Juan Tapia y unas piezas contiguas a esta, con un corredor largo”. Y continuaba Von Frantzius narrando que:

La bodega misma estaba provista de un piso de tabla muy seco, con puertas y ventanas en los cuatro lados, de manera que podían entrar el aire y la luz, cosas muy necesarias para un hospital. La cercanía de la bodega al estero proporcionó la ventaja de poderse botar todas las inmundicias, evitando así el mal olor y putrefacción que suele salir de ellas cuando están amontonadas.

El citado inmueble posiblemente correspondía a una de las bodegas pertenecientes a varias firmas comerciales —casi todas de extranjeros—, extendidas frente al estero, según se observa en un mapa o croquis elaborado en 1860 por el ingeniero alemán Francisco Kurtze, por encargo del gobierno. Este valioso documento se denomina Plano de las operaciones militares ocurridas en Punta Arenas del 15 al 28 de Setiembre de 1860 por consecuencia de la invasión de Don Juan Rafael Mora de la República de Costa Rica.

Cabe destacar que en el relato “Condenado a muerte”, que aparece en su libro Obras literarias e históricas, el ya citado Argüello menciona a un acaudalado español de apellido Tapia, que era antimorista. A raíz de un decomiso que le hicieron una semana antes de la contienda en La Angostura, que incluía 10 mil tubos de pólvora para fusil, 20 barriles de pólvora, 60 zurrones de tabaco y otras mercaderías —todo contrabandeado—, él narra que “llegados por el estero a la Punta, mis gentes descargaron todo en diferentes lugares del edificio”, que era “el cuartel de la Aduana”. Es decir, durante su permanencia en Puntarenas las fuerzas moristas utilizaron el edificio aduanal como cuartel y, cuando sufrieron la debacle, fue el ejército el que lo ocupó. Esto lo menciona Argüello en otro pasaje de su relato, en el que cuenta que, aunque se libró de ser fusilado, se le recluyó en “el cuartel de la Aduana o de la Punta, cuyo comandante era Tata Goyo (Fernando Oreamuno)”.

Es oportuno acotar que en su novela Elisa Delmar, Argüello alude a una edificación en la que había “un reloj que colgaba de una de las paredes del gran salón”, y narra que ahí estaba el general Cañas junto con otros cautivos, incluido él mismo, pues funcionaba como dormitorio colectivo. De ahí era imposible huir, pues “un batallón entero rodeaba esa prisión que contenía lo que aún quedaba viviente de los amigos que acompañaron a Mora en Puntarenas”. Es evidente que tan amplio aposento era propio de un edificio aduanal y no de una cárcel, además de que la presencia de Argüello ahí revela que se trataba del cuartel de la aduana.

¿Dónde estuvo el edificio de la aduana?

Ahora bien, queda por esclarecer dónde estaba localizado exactamente este edificio, pues hemos hallado información algo contradictoria al respecto.

Lo primero que hay que aclarar es que dicho inmueble no corresponde al imponente y sólido edificio de concreto armado que se ubica una cuadra al oeste del muelle, ya que este data del siglo XX; fue construido en la administración de León Cortés Castro (1936-1940). Puesto que las labores aduaneras fueron transferidas al puerto de Caldera durante la administración de José Figueres Ferrer (1970-1974), a dicho edificio después se le dieron otros usos, y hoy pertenece a la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional.

Para retroceder en el tiempo, es pertinente indicar que el edificio aduanal de nuestro interés estuvo casi frente al estero, ya que no fue sino hasta 1872-1873 que en el fondeadero de Puntarenas se contó con un muelle de hierro, construido por el alemán Adolfo Knöhr durante la administración de Tomás Guardia Gutiérrez. Al respecto, se dispone de un fehaciente testimonio del comerciante alemán Francisco (Chico) Rohrmoser von Chamier, contemporáneo de don Juanito y residente en Puntarenas por largo tiempo. Contenido en nuestro artículo “La vida en San José a mediados del siglo XIX. Remembranzas de don Chico Rohrmoser” (Herencia, 2010), en él expresa que:

Hasta el año de 1873 los embarques y desembarques se hicieron en pequeñas lanchas de vela por el estero y la Punta, y durante muchos años con una cuadrilla de 13 hombres, cargando el café y descargando las mercancías de las bodegas y a la aduana situadas todas en la calle del Estero.

Es decir, es indudable que el edificio aduanal estaba en dicha vía —hoy conocida como Calle del Comercio—, y el dato es plenamente coincidente con lo que se observa en el croquis de Kurtze, pues era entre esa calle y la playa del estero que estaban alineadas todas esas bodegas. Al respecto, es incomprensible que Kurtze, quien era muy detallista, no indicara la posición exacta de la aduana, a pesar de su importancia en el contexto de los hechos trágicos de setiembre de 1860, con lo cual se hubiera disipado cualquier duda.

Sin embargo, hay cuatro fuentes documentales clave para resolver este acertijo, que podría parecer irrelevante a muchas personas, pero no a algunas, como yo.

La primera corresponde al libro Bosquejo de la República de Costa Rica, escrito por el diplomático Felipe Molina Bedoya, y publicado en 1851, en el que, al describir cómo era Puntarenas entonces, anota que “actualmente la población solo se desarrolla del lado del estero, extendiéndose desde la Puntilla, donde se encuentran los edificios de aduana y el cuartel”. O sea, es claro que la aduana estaba en el extremo occidental del poblado.

La segunda fuente corresponde a la muy útil Colección de Leyes, Decretos y Órdenes expedidos por los Supremos Poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica. En efecto, en el primer gobierno de José María Alfaro Zamora se emitió la ley No. 72, del 6 de setiembre de 1844, mediante la cual se ordenaba “resguardar y conservar la extremidad de la puntilla, y junto con ella el edificio de la Aduana”; pareciera que esta norma surgió por un problema de erosión marina en ese paraje, pues a continuación se autorizaba “la construcción de los diques o reparos de cal y canto, y cualquiera otras obras que se juzguen convenientes para contener los avances que hace el mar”. Asimismo, la ley No. 91, emitida el 28 de agosto de 1846, durante su segundo gobierno, se refería a la división del territorio porteño, en dos distritos: en el Oriental se concentraría la población, mientras que en el de Poniente estarían la aduana, la comandancia y el cuartel, al igual que todas las bodegas y los edificios públicos, hasta llegar a los confines de la puntilla.

Por cierto, años después, en ese sector se estableció un espacio público denominado Plaza de La Puntilla, que posteriormente cambió de nombre. Al respecto, en un texto de autor anónimo, compilado en la antología El nacimiento de la ciudad de Puntarenas; su historia, sus tradiciones y crónicas, del recordado amigo Elías Zeledón Cartín, se señala lo siguiente:

Antiguamente, la Plaza de los Caites se llamaba La Puntilla, porque hasta ahí llegaba el límite territorial de la lengüeta de arena. De La Puntilla hacia el oeste había un playón, y a continuación varios bancos de arena que emergían de las aguas, poniendo en peligro el tránsito de los barcos veleros que nos visitaban.

La tercera fuente documental es el varias veces mencionado Manuel Argüello, quien, al aludir al comerciante español Tapia, especifica que este “vivía en la última casa de la población, cerca de la Galera”. Por estar escrito con mayúscula, es posible que se refiriera al edificio de la aduana, y entonces estaría localizado en la porción más distal del territorio porteño.

Cabe aquí una digresión para acotar que —a pesar de las dificultades técnicas de la época en cuanto a la realización de mediciones geodésicas exactas—, el croquis elaborado por Kurtze es bastante representativo de la geomorfología del territorio de Puntarenas. Sin embargo, omite casi por completo el sector de La Punta, que en aquellos tiempos era un paraje despoblado, por ser muy arenoso, como recién se mencionó. En todo caso, es de suponer que la muy detallada representación pictórica de la conformación del centro del poblado obedeció a que era esa la porción que interesaba, para los fines con los que le fue solicitado el croquis a Kurtze.

Ahora bien, la última fuente documental aporta un dato esencial, que no deja dudas acerca de la localización del edificio aduanal. Proviene del alemán Wilhelm Marr, quien residió por un tiempo en Puntarenas, dedicado al comercio. En un pasaje de su libro Viajes por Centroamérica, publicado en 1863, aunque él estuvo ahí en 1853, narra que:

La ciudad tiene 1.200 habitantes y consiste en una larga calle principal, en la que se ha situado el comercio, y en otras secundarias apenas indicadas, donde están las casas de los vecinos. En todas partes se encuentra la arena más profunda […]. Casi en la punta misma de la lengua de tierra está la aduana, un gran edificio de madera de un solo piso bajo con galerías [¿corredores?] externas.

En conclusión, no hay duda de que el edificio aduanal estaba en La Punta, como también lo indicaron Molina Bedoya y Argüello, al igual que los varios decretos legales ya citados. Y, como la ciudad no llegaba hasta el extremo de dicha punta —como se observa en el plano de Kurtze—, correspondería al último cuadrante que aparece en dicho croquis. Es de suponer que la aduana ocupaba todo ese espacio, debido a que en sus patios tenían que estacionarse las carretas que trasegaban café para la exportación, así como las mercaderías importadas, para que esos bienes comerciales fueran aforados.

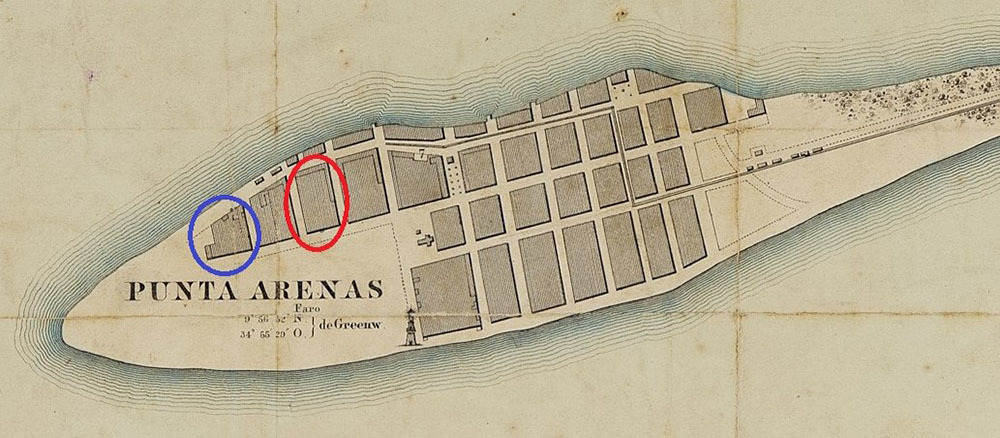

Plano elaborado por Francisco Kurtze, en el que se observan los cuadrantes correspondientes al edificio aduanal (azul) y al predio de Los Jobos (en rojo).

Plano elaborado por Francisco Kurtze, en el que se observan los cuadrantes correspondientes al edificio aduanal (azul) y al predio de Los Jobos (en rojo).

Por cierto, al comparar la forma de dicho cuadrante con la del actual —ahora totalmente integrado al centro de la ciudad—, se percibe que en algún momento fue seccionado en dos, uno oriental y otro occidental, con la calle 15 de por medio. En el cuadrante oriental se ubican los grandes y altos tanques del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como el Gimnasio Municipal Francisco Robledo Ibarra, mientras que en el occidental hay varias casas y negocios.

Vista aérea de Puntarenas, con indicación del punto donde estuvo encarcelado don Juanito Mora antes de ser fusilado. Nótese cuánto ha crecido el sector de la punta, en comparación con el plano de Kurtze.

Vista aérea de Puntarenas, con indicación del punto donde estuvo encarcelado don Juanito Mora antes de ser fusilado. Nótese cuánto ha crecido el sector de la punta, en comparación con el plano de Kurtze.

Una aparente discrepancia

Ahora bien, la única discordancia que subsiste en toda esta indagación es que, a diferencia de Marr, Von Frantzius menciona que el edificio aduanal era de dos pisos, además de que se refiere a “la Aduana vieja”, como se acotó en páginas previas. Como este médico no especifica la localización del inmueble —al que califica de antiguo—, es posible que fuera otra edificación, en la que funcionaba el cuartel convencional del gobierno, que en semanas previas las fuerzas moristas habían tomado, y que el ejército recuperó. Esto se colige del relato de Argüello, al referirse a que él estuvo cautivo en “el cuartel de la Aduana o de la Punta”, lo que de manera tácita indica que en esos días hubo dos cuarteles en la ciudad.

De ser cierta nuestra hipótesis, es necesario retroceder en el tiempo, para entender mejor la situación.

En efecto, pareciera que en realidad hubo dos edificios construidos con fines aduanales y que coexistieron al menos por un tiempo, aunque utilizados con diferentes propósitos.

Por ejemplo, en 1844 el viajero escocés Robert Glasgow Dunlop visitó Costa Rica, y escribió el relato Viajes en Centroamérica. A raíz de una iniciativa para trasladar nuestro principal puerto del Pacífico a Tárcoles o Caldera —lo que ya había ocurrido una vez, en 1837—, opinaba que “yo dudo mucho de que el Gobierno se resuelva a hacer el sacrificio de perder lo que ha gastado en Punta Arenas construyendo una aduana, etcétera”. Esto sugiere que el edificio aduanal aludido por él fue erigido poco antes de su visita.

Al respecto, es pertinente indicar que cuando el gobernante Braulio Carrillo Colina restituyó a Puntarenas como puerto para el comercio marítimo —mediante la ley No. 14, del 26 de febrero de 1840—, decretó que “se construirán en él las oficinas de Aduana, Almacenes y fortificaciones que sean necesarias para la seguridad del comercio”. Asimismo, se decidió que “se fija para la ubicación de los edificios públicos la punta del Islote de arenas, en lo más inmediato a las aguas, y para Almacenes y casas particulares de teja o paja el interior del mismo Islote”. Nótese que por edificios públicos se entendía únicamente el de la aduana, y por islote, toda la lengüeta de tierra del territorio puntarenense. Esta distribución del espacio fue, en esencia, la misma que sería refrendada en 1846 mediante la creación de los distritos Oriental y Poniente, en el primer gobierno de José María Alfaro.

Es lógico suponer que el nuevo edificio aduanal se construyó porque el anterior se había deteriorado tanto, que desde hacía varios años no permitía su uso. Al respecto, hay una evidencia fehaciente en el decreto No. 6, del 30 de marzo de 1837 —con base en el cual se había decidido que fuera Caldera el puerto oficial para el comercio marítimo—, en que se menciona “la ruina del edificio de la Aduana”. Tan maltrecho inmueble databa de fines del siglo XVIII, si es que era el mismo cuya construcción se había iniciado en junio de 1797, y que era “de adobes, techado de teja, con sólidos cimientos de piedra bruta”, según lo detalla el eximio historiador Carlos Meléndez Chaverri en el artículo “Apuntes sobre Puntarenas en el siglo XVIII”, compilado en la antología de Elías Zeledón. Además, en el decenio de 1830 las exportaciones de café habían tomado un inusitado auge y, de manera concomitante, la importación de cuantiosas y valiosas mercaderías desde Europa, por lo que había nuevas y crecientes necesidades, que justificaban construir un edificio mucho más amplio.

Pareciera, entonces, que este edificio fue el de la antigua aduana, y es muy posible que sea el mismo mencionado por Von Frantzius, pues este no indica que fuera de madera, lo cual hace suponer que era de adobe y de dos pisos, lo que no era inusual en aquella época.

Otros edificios aduanales

Es pertinente indicar que en la antología de Zeledón hay varios artículos en los que de manera tangencial se alude al edificio aduanal, aunque sus autores se basan en la tradición oral. Esto comporta riesgos, sobre todo porque los informantes citados —cuando los hay—, no vivieron en la época aquí analizada.

Por ejemplo, en uno de esos artículos, rubricado por el destacado periodista local Rafael Armando Rodríguez Gutiérrez, y publicado en julio de 1946 en la revista Del Puntarenas de Ayer y Hoy, se narra que en un lote del barrio El Carmen

todavía están los escombros de la mampostería que sirvió para levantar el edificio que antiguamente, allá por los años de 1840, sirviera para almacén de Aduanas, que a su vez fue la primera aduana que hubo en Puntarenas, que era hasta donde llegaba el límite del antiguo territorio que tenía el antiguo puertecito de Puntarenas. El territorio donde está el resto de la población, inclusive lo que ahora se llama barrio El Carmen no existía.

De manera más específica, agrega que se ubicaba en una propiedad que para 1946 —cuando ya existía la actual nomenclatura vial—, poseían los sucesores de Humberto Álvarez “cortando la avenida primera de la calle sexta”.

Sin embargo, en un artículo anónimo, aparecido en esa misma revista en setiembre del mismo año, su autor —que pareciera ser el propio Rodríguez—, anota casi la misma información, e indica que le fue suministrada por Agustín Guido, un viejo lugareño. Hasta ahí todo va bien, pero después, de la citada propiedad agrega “que corta la avenida primera y le pasa al frente la calle tercera”. Obviamente, aquí hay un gran error, que no obedeció a un lapsus digitus del compilador Zeledón, sino a un lapsus calami de Rodríguez, como lo pudimos corroborar al cotejar los originales de ambos artículos, disponibles en la Biblioteca Nacional.

En todo caso, la aduana no podría haber estado cerca de la calle 6, pues esta vía se localiza completamente al oeste del casco urbano porteño, en las inmediaciones del actual sector de Las Playitas. Y, en el caso de la calle 3, otrora llamada Calle de Piedra o Calle de la Victoria —por pasar frente al parque Victoria— y hoy calle Francisco de Paula Amador Salcedo, no tiene mucha lógica, pues está algo lejos de la por entonces llamada «puntilla». Hoy dicha calle se localiza casi en el centro de la ciudad, y en su intersección con la avenida 1 están el parque Victoria, un edificio abandonado, el CentroTech Liener —tienda de tecnología y servicios— y una casa de dos pisos, en el orden de las manecillas del reloj.

De cualquier manera, estas incongruencias de ubicación no anulan el hecho de la presencia de vestigios de piedra en un punto de la ciudad, atribuibles al edificio aduanal. No obstante, en caso de serlo, podrían corresponder más bien al edificio erigido a fines del siglo XVIII, y quizás fue ese al que Von Frantzius aludió como “la Aduana vieja”, pues el que fue construido en el decenio de 1840 estaba muy cerca de la punta de entonces.

Ahora bien, aunque es definitivo que este último edificio aduanal estuvo muy cerca de la «puntilla», después hubo una leve variación, por razones desconocidas. Así se capta en un croquis trazado por el Dr. Mariano Andrade, por solicitud de Saturnino Lizano Gutiérrez, en su condición de gobernador de Puntarenas, el cual aparece en el célebre Álbum de Figueroa; está fechado el 4 de diciembre de 1864.

En él se observa que el edificio más cercano a la punta no era muy grande, pero albergaba tres entes oficiales: el cuartel, la cárcel y el hospital. Además, en su cuadrante más inmediato, que según nuestra interpretación —basada en el croquis de Kurtze— era donde estaba el edificio aduanal, Andrade no indica ningún uso en particular. Asimismo, para el cuadrante ubicado entre este y el predio de Los Jobos, anota la leyenda “Bodega que sirve de templo”, pues en esos tiempos la iglesia local estaba muy deteriorada, según se narra en un artículo incluido en la antología de Zeledón. Y, curiosamente, según este croquis, es en el cuadrante siguiente en el que estaban localizadas la aduana y la comandancia del puerto, ambas en el costado norte, hacia el estero.

Obviamente, esto contradice todo lo narrado hasta aquí, y no tiene una explicación lógica, salvo que para entonces el edificio aduanal estuviera deteriorado, y entonces sus funciones se hubieran transferido a otro lugar.

Para concluir este apartado, y a manera de aclaración, es oportuno indicar que cuando uno se refiere en Puntarenas a una aduana antigua, hay que tomar la información con cautela. Esto es así porque, aparte de los tres edificios aduanales aludidos hasta aquí, después se construirían dos más, ya no en las cercanías del estero, sino frente a la rada del puerto, como complemento de los muelles necesarios para cargar y descargar las mercaderías por ese sector.

El primero, que data de 1873, estaba delimitado por la calle 3 y la avenida 2, y se ubicaba frente al ya citado muelle construido en el gobierno de Tomás Guardia; su presencia se detecta en un croquis de 1933, elaborado por Antolín Chinchilla, el cual aparece en el libro El puerto de Puntarenas: algo de su historia, del abogado e historiador Cleto González Víquez. Por su parte, el segundo fue el erigido en la administración de León Cortés —hasta hoy en pie, como se indicó previamente—, y se construyó exactamente a la par del primero, en su costado oriental.

La última y fatídica travesía de don Juanito

De la muy dispersa y fragmentaria información que nos fue posible recabar, resulta evidente que los dos edificios aduanales funcionaron como cuarteles durante la sublevación de setiembre de 1860. Eso sí, quizás el de la aduana antigua resultaba insuficiente para albergar a los centenares de soldados del ejército, así como a los numerosos insurrectos apresados.

En documentos oficiales del gobierno no hay mención alguna de los edificios aduanales, y tan solo se indica que don Juanito y su hermano José Joaquín Mora se entregaron en el inmueble ocupado por el Estado Mayor del ejército, sitio en que ocurrió el malhadado consejo de guerra. Y fue en ese mismo lugar donde, en ese momento, ya estaban cautivos Cañas, Arancibia, Argüello y otros, el cual correspondía —según Argüello—, al “cuartel de la Aduana o de la Punta”.

En realidad, don Juanito departió muy pocas horas con sus camaradas —si es que se le permitió hacerlo, de lo cual no hay evidencia alguna—, pues además debía escribir sus cartas de despedida y confesarse.

Llegado el momento de emprender la fatídica travesía hacia Los Jobos —predio separado de la aduana por poco más de una cuadra—, lo hizo con paso firme y resuelto, dispuesto a enfrentar a sus torvos fusileros sin venda alguna en los ojos, bajo un cielo densamente gris, mientras al fondo rugía el embravecido mar, en aquel setiembre de incesantes aguaceros.

De tan infausto trance hay un testimonio de Yglesias —acérrimo enemigo suyo por muchos años—, quien informó a sus jefes que:

Juan Mora murió con dignidad y valor; al principio temía yo que este le faltara, pues pedía la vida a cualquier precio y la idea de morir le aterrorizaba. Pero tan luego como se convenció de que todo era inútil y que debía morir, fue recobrando poco a poco serenidad y calma.

Palabras fútiles, de un emisario burócrata que jamás supo lo que era el verdadero valor, demostrado con creces por don Juanito en los frentes de batalla durante la Campaña Nacional, y en la cual Yglesias no participó. Por el contrario, pocas horas antes, él le había manifestado a su amada esposa Inés que «no puedes figurarte lo indiferente que me es morir. Solo siento la muerte por ti y por mis hijos». Y, en congruencia con esta actitud, “Mora y Arancibia marchaban juntos al lugar donde minutos después habrían de morir. El primero iba tranquilo, sereno, saludando a los amigos que encontraba en su calvario”, en palabras de Argüello.

Dos días después, cerca de las nueve de la mañana del martes 2 de octubre, era el general Cañas quien recorría esa misma travesía, no solo impávido, sino que además rebosante de la calidez y el sentido del humor que caracterizaron su existencia.

De esos tensos y tétricos minutos sí quedó un testimonio veraz, brotado de la mano de Argüello, quien consignó para la historia que:

El viejo batallador salió de su prisión custodiado por una fuerte escolta. El pelotón de ejecución marchaba inmediatamente detrás de él. Cualquiera que no hubiera sabido que se trataba de ultimar a aquel hombre, habría pensado que quien mandaba la escolta era él, y que el pálido y tembloroso oficial que en realidad iba a la cabeza de la fuerza armada, era el destinado al último suplicio.

Asimismo, mientras avanzaba hacia el patíbulo “para cada persona que encontró en el tránsito para los Jobos, tuvo Cañas una palabra agradable. Al uno lo saludaba y le preguntaba por su esposa o su hija. A la otra la llamaba por su nombre de convención, como lo hizo con la ‘Lorenza’, a quien vio en una ventana, en donde lloraba y gemía ya ronca y desesperada. ‘Sígueme’, le dijo, ‘pues te necesito en los Jobos’”.

Quizá Lorenza no pudo seguir sus pasos, pero, sabedor de la inminencia de su cercano final, con sus palabras y de manera simbólica, Cañas en el fondo estaba convocando a esa nicaragüense —doliente compañera de causa— a continuar con urgencia la lucha libertaria. Y es que, en realidad, aquellos pasos que parecían disminuirlo en ruta hacia su destino fatal, más bien lo agigantaban hasta la inmortalidad, al igual que sucedió con don Juanito.

Por eso es que ambos siguen vivos en nuestros corazones. Y también en nuestros sueños.