Il tipico prodotto della fermentazione del mosto d’uva, il vino, vinum per i Romani, nell’antico mondo ellenico era chiamato οἶνος, òinos, voce dalla quale deriva il prefisso “eno” che ritroviamo in diverse parole invalse nell’uso moderno, quali, ad esempio, enoteca, enologo, enogastronomia.

I Greci attribuivano al vino grande importanza, tanto è vero che lo posero sotto la protezione di un dio: infatti, mentre Demètra (l’equivalente della Cerere latina) era la dea della terra, dell’agricoltura e delle messi, e quindi del pane quale alimento solido per eccellenza, il vino aveva per patrono Diòniso, dio della gioia, noto anche come Bacco nel mondo romano ed invocato altresì con diversi nomi ed epiteti, quali, ad esempio, Brόmios (dio del fragore e del baccano), Lýaios (il “liberatore”, corrispondente al Liber dei Latini), il dio che faceva dimenticare il dolore quotidiano della vita e la consapevolezza del limite della morte.

Il mito racconta che Diòniso (Διόνυσος), il dio che avrebbe inventato e donato il vino agli uomini, era nato a Tebe da un amore tra Zeus, re degli dei, e la mortale Semele che, annientata da un inganno della gelosa Era, aveva comunque portato a termine il parto grazie allo stesso Zeus, intervenuto a completare la gestazione utilizzando la propria coscia, quasi come un’incubatrice ante litteram; il piccolo Diòniso era stato poi affidato alle cure delle ninfe di Nisa (città della Caria, in Asia Minore) e del vecchio Sileno (il satiro, precettore del dio) e, crescendo presso di loro, aveva imparato l’arte di coltivare la vite e di spremere i grappoli, trasmessa poi in Attica al contadino Icario e diffusa in tutto il mondo ellenico.

La rilevanza del vino nell’esistenza degli uomini viene evidenziata anche da Euripide (485-406 a.C.) nelle Baccanti, tragedia scritta dal grande poeta poco tempo prima della sua morte:

anche questo dicono di lui, ho sentito dire: che ha donato ai mortali la vite che fa cessare i dolori. Se non c’è più vino, non c’è più né amore né alcun’altra gioia per gli uomini (versi 771-774).

Pane e vino sono i due elementi fondamentali della società civilizzata: il pane, e quindi l’agricoltura, ha permesso all’uomo di passare dalla vita nomade dei primi cacciatori-raccoglitori alla vita più ordinata degli insediamenti stanziali; il vino ha aiutato l’uomo a liberarsi dai dolori e dagli affanni della vita quotidiana ed a consolidare i legami sociali ed il senso di appartenenza alla collettività.

Nel sistema di valori della società greca, infatti, il bere vino non era un piacere individuale ma era un momento ed un’occasione di convivialità, condivisione e socialità, il cosiddetto sympόsion, “simposio”, “il bere insieme” (da sýn, “insieme” e il verbo píno, “bere”), fase conclusiva del banchetto (in particolare del pasto serale assimilabile alla cena, dèipnon), riservata al vino, alla poesia, alla musica, ai giochi e all’amore.

Già nell’Odissea, poema omerico databile all’VIII-VII secolo a.C., viene celebrato il piacere di mangiare e bere insieme, allietati dalla poesia di un cantore, come risulta dalle parole di Odisseo che, ospite alla corte dei Feaci (abitanti dell’Isola di Scheria, attuale Corfù), esprime la propria soddisfazione per il banchetto organizzato in suo onore dal re Alcinoo:

io dico infatti che non vi è cosa più piacevole di quando la gioia si diffonde per tutto il popolo, i commensali nella sala ascoltano il cantore seduti in fila; accanto stanno le mense piene di pane e di carne, e attingendo vino dal cratere il coppiere lo porta e lo versa nelle coppe (Libro/Canto IX, 5-10).

Durante il simposio, il vino veniva innanzitutto mescolato con acqua nel cratere, un vaso di grandi dimensioni (altezza circa 40-60 cm) e dalla bocca larga, posto al centro della sala: kratér, infatti, significa letteralmente “miscelatore” (dal verbo keránnymi, miscelare) e si ricollega al tipico uso greco di diluire il vino con acqua, in quanto il vino antico era caratterizzato da un’elevata densità e da una concentrazione alcolica superiore a quella del vino moderno, cosicché non poteva essere bevuto senza un adeguato “annacquamento”, funzionale ad evitare i rischi del vino puro.

I Greci, infatti, consideravano esempio di barbarie i popoli non abituati alla prassi di allungare il vino con acqua, come ad esempio gli Sciti, abitanti sulle sponde del Mar Nero, i quali erano soliti ubriacarsi subito, perdere il senno ed eccedere in escandescenze, dando così vita a banchetti fragorosi e disordinati, che violavano il rituale del sereno simposio ellenico, improntato a criteri di eleganza e buon gusto. Gli unici casi di utilizzo del vino puro, non miscelato con acqua, riguardavano i rituali religiosi e gli usi terapeutici e medicamentosi, nonché il primo pasto quotidiano dei Greci, l’akratismόs, una frugale colazione così denominata in quanto consisteva originariamente in bocconi di pane inzuppato nel vino “non annacquato” (ákratos).

Il simposio aveva le sue regole, tanto è vero che ogni volta veniva nominato un simposiarca, un capo del simposio, che aveva il compito di vigilare sul rispetto di tali regole, sulla corretta proporzione di acqua e vino, sulle quantità massime di vino che si potevano bere e, in generale, sul buon andamento della serata: tratto distintivo dell’identità culturale ellenica era, infatti, il senso della misura, della moderazione e della sobrietà, che i Greci chiamavano metriόtes; significativo, al riguardo, l’ingresso del tempio di Apollo a Delfi dove è incisa l’iscrizione medèn ágan, nulla di troppo, invito e monito a rispettare un precetto divino per non incorrere nel peccato di hýbris, da intendere come “dismisura”, eccesso, violenza, arroganza, superbia e, più in generale, qualsiasi inosservanza dei limiti imposti all’uomo dalla natura, dalla morale o dalla legge.

Il vino, dopo essere stato mescolato con acqua nel cratere, veniva poi attinto con un mestolo o con una tazza dal coppiere (oinochόos) che, in tal modo, lo travasava in un apposito recipiente, di solito la cosiddetta oinochόe, (letteralmente versavino, da òinos e chéo, “versare”), una specie di brocca (altezza circa 30 centimetri) che, dotata di un solo manico, era utilizzata per distribuire il vino versandolo nelle coppe dei commensali, le quali potevano avere diverse forme: la più usata era la kýlix, la coppa a “calice”, voce greca dalla quale deriva la parola moderna attraverso il latino calix.

Tra le tante altre coppe utilizzate in ambito simposiale, possiamo menzionare anche il kántharos, lo “scarafaggio”, una tazza profonda con due alti manici sporgenti, grandi anse ricurve che ricordavano le antenne dell’insetto; lo skýphos, una tazza larga con i manici, di forma simile ad un boccale (altezza circa 10-15 centimetri); è interessante ricordare anche lo psyktér (letteralmente raffrescatore, da psýcho, “raffreddare”), un contenitore speciale, in quanto era un vaso con un’intercapedine in cui si versava acqua fredda che fungeva da liquido refrigerante, in modo tale da mantenere fresco il vino.

Diverse erano le varietà di vino conosciute ed apprezzate nel mondo ellenico: tra i vini più pregiati e rinomati, risultano attestati nelle fonti letterarie antiche soprattutto i vini delle Isole dell’Egeo, quali in particolare il vino di Chio e di Taso, ritenuti di qualità eccellente; il vino di Lesbo, addirittura, veniva talvolta paragonato all’”ambrosia”, la mitica bevanda degli dei, legata all’immortalità (il nome, infatti, è composto da α- privativo più le radici delle voci mόros, mòira, “fato, destino”, e brotόs, “mortale”).

I vini greci erano spesso aromatizzati, cosicché esistevano vini al profumo di fiori, vini fruttati, vini miscelati con unguenti odorosi: ad esempio, il vino di Taso era caratterizzato da un tipico aroma di mele. Molti vini venivano prodotti miscelando il mosto con acqua di mare che, aggiunta in una proporzione media del 10%, era ritenuta importante per addolcire il vino ed aiutare la digestione grazie ad un effetto terapeutico e lassativo: contenevano acqua di mare, ad esempio, i vini di Mende (Penisola Calcidica o Macedonia centrale), Alicarnasso (Anatolia), Kos e Rodi (isole dell’arcipelago del Dodecaneso).

Tra i vini più famosi c’era il vino di Ismaro, centro della Tracia costiera, limitrofo a Maronea, celebrato anche nell’Odissea, laddove si racconta (Libro/Canto IX, 196-215) che il sacerdote di Apollo, Marone, per ringraziare Odisseo di avergli salvato la vita durante il saccheggio della città, dona all’eroe dodici anfore di questo vino, rosso e dolcissimo, oltre ad un cratere d’argento ed a sette talenti d’oro purissimo.

Il vino di Ismaro, ricordato nel poema omerico, era talmente forte che bisognava miscelarlo con venti misure d’acqua per coppa e questi suoi effetti devastanti furono poi sfruttati da Odisseo per ubriacare Polifemo e metterlo fuori combattimento: il vino, offerto puro per ben tre volte, viene bevuto dal Ciclope che, vinto dal sonno, si sdraia per terra e viene accecato con un tronco d’ulivo arroventato. In questo caso, il vino, strumento di socialità per i Greci, viene usato come giusta punizione contro un mostro, simbolo di barbarie ed inciviltà, ignaro di leggi ed istituzioni, negazione di ogni minima norma di ospitalità.

Le tematiche legate al culto di Diòniso, e quindi alla vite ed al vino, risultano ampiamente documentate, oltre che da affreschi, rilievi epigrafici e pitture vascolari, anche dalle testimonianze numismatiche: molteplici pόleis elleniche, sia nella Grecia continentale sia nelle Isole e nelle colonie “ellenizzate”, hanno rappresentato spesso nella propria monetazione l’effige del dio, abbinata ad immagini di tralci di vite e grappoli d’uva.

Mi piace ricordare innanzitutto una straordinaria tetradracma di Mende, coniata nel V secolo a.C. (circa 425 a.C.): questa splendida moneta d’argento, riportata di seguito, del valore di quattro dracme e del peso di 17 grammi circa per 27 millimetri di diametro, ritrae al dritto Diòniso in atteggiamento rilassato, adagiato sul dorso di un mulo e con un kántharos nella mano destra, mentre al rovescio raffigura un albero di vite con foglie e quattro grappoli d’uva, oltre all’iscrizione MENΔAION attestante il centro emittente, che nell’antichità eccelleva soprattutto nella produzione e nel commercio del vino bianco.

A seguire un’altra bellissima moneta emessa a Maronea, databile al II secolo a.C.: si tratta di una tetradracma d’argento, del peso di circa 15,6 grammi per un diametro di 34 millimetri, che ritrae al dritto la testa di un giovane Diòniso con corona d’edera ed al rovescio lo stesso dio raffigurato nudo, con un grappolo d’uva nella mano destra e circondato da un’iscrizione che celebra la divinità protettrice della pόlis.

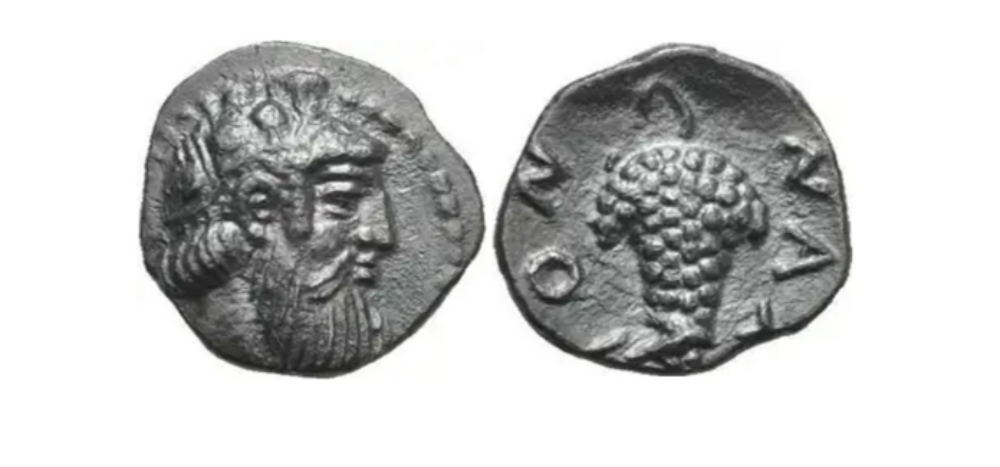

Infine, ampie tracce del culto dionisiaco si ritrovano anche nella monetazione delle colonie occidentali della Magna Grecia e della Sicilia: ad esempio, possiamo ammirare di seguito una litra d’argento, moneta di piccole dimensioni (peso di circa 0,80 grammi per 9,73 millimetri di diametro), assimilabile a un obolo, databile al V secolo a.C., che riporta al dritto la testa di Diòniso ed al rovescio un grappolo d’uva circondato dalla legenda relativa al centro emittente, Naxos, pòlis siceliota ubicata sulla costa ai piedi di Tauromenion; quest’ultimo sito, corrispondente all’attuale Taormina, era sede di un’altra Zecca che emise soprattutto coniazioni in bronzo, come la successiva moneta risalente al IV secolo a.C., il cui rovescio raffigura uno splendido esemplare di tralcio d’uva.