La filosofía se ha convertido en el museo de sí misma (Badiou). Es lo que trajo, paradójicamente, su profesionalización a lo largo del siglo XX, es decir, su aceptación en las universidades, en los programas oficiales, en los presupuestos.

La filosofía: potencia, prepotencia e impotencia

La filosofía se lee, se critica, se le mata y se le revive, pero siempre con prudente distancia. El museo filosófico vive principalmente de su curaduría, es decir, del ordenamiento y disposición de las obras, de las introducciones, de los pequeños comentarios. Ahí se muestran tradiciones, “problemas” o polémicas clásicas, una cada mes. Se comparan pasajes, se miden argumentos, se desentierran paquetes de inéditos y, entre el tierno cuidado del canon, y su furiosa deconstrucción, todo permanece resguardado de manera aséptica.

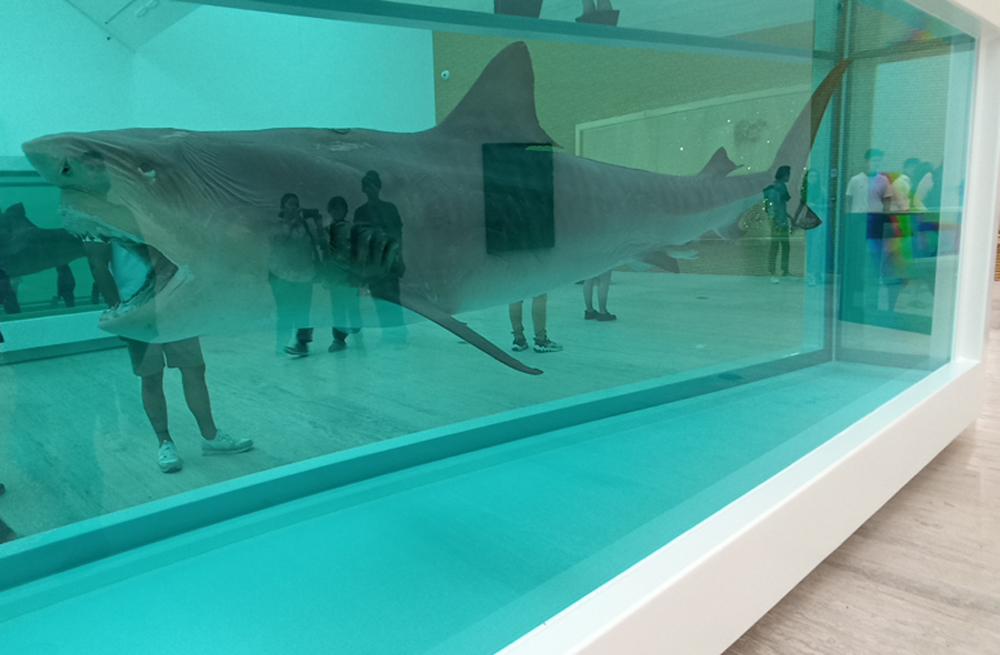

Muerte Negada, Damien Hirst 2008

Cuidado del canon y su furiosa deconstrucción de la tradición son actividades correlativas, porque la última requiere de bibliotecarios que conserven los textos en todas sus ediciones, con todas sus tachaduras, con las notas al pie, las versiones perdidas, incluso las que no llegaron a ser, para que el archivista, el etnólogo o el genealogista hagan su trabajo.

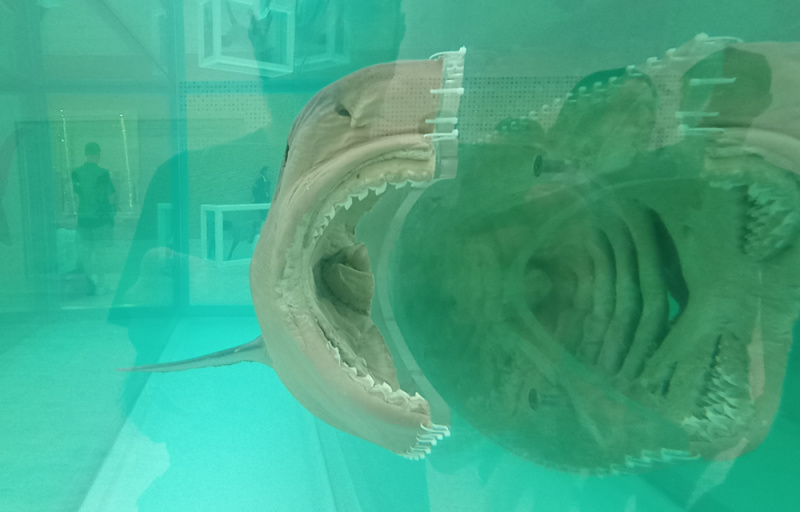

La muerte explicada 2007, Damien Hirst

Se requiere de la gran biblioteca de Occidente que nos muestre, que, en efecto, hubo metafísica, hubo etnocentrismo, hubo patriarcado. Que la historia no ha sido sino eso. Y nada más. Así, la vitrina, con su transparencia, valor imprescindible de nuestra época, expone la filosofía a su escarnio. Pero entonces no es tanto el archivo, como la vitrina, lo que gobierna nuestra relación actual con el pasado. Vitrina, visita, una ojeada, una foto. La vitrina es a la vez el espacio favorito de las tiendas, la publicidad y el científico. Objeto que satisface nuestra “pulsión visual”, nuestra insaciable hambre por mirar y, ahí mismo, oficiar como peritos, analistas y jueces. Mientras tanto, todos nos hacemos vitrina para la mirada de alguien más, así como nosotros envitrinamos a los que nos rodean. En esta gran pecera todos nos admiramos y nos repudiamos. Sobrevivimos así la muerte y prolongamos nuestra existencia en formol.

La inhabilidad adquirida para escapar, purificada. 2008, Damien Hirst

En el museo de la filosofía se replica y se amplifica lo que la filosofía misma hizo (o fue forzada a hacer): gritar en la plaza pública un ruidoso mea culpa. No responsabilidad, sino culpa de todos los crímenes contemporáneos, las crisis económicas y sociales.

Es verdad: Marx culpa a los filósofos de mistificar las relaciones de producción. Nietzsche culpa a Platón de la vida mediocre de Occidente. Heidegger culpa a Aristóteles de haber comenzado el olvido del ser, de donde se seguirían “americanismo”, socialismo y nazismo por igual. Lévinas culpa toda la filosofía que va de Jonia (Parménides) a Jena (Hegel) por haber instituido el becerro de oro del yo y su identidad, donde se habría extendido la enredadera que ahorca la alteridad. Derrida afirma que la filosofía ha sido la forma más perniciosa de etnocentrismo. Dussel culpa a Descartes de haber instituido el yo como amo en contra de los conquistados. La potencia de las potencias habría sido el resultado de una prepotencia filosófica, dirigida a producir y reproducir una generalizada impotencia en los oprimidos y conquistados. La historia de la filosofía resultará entonces indiscernible de la historia del ocultamiento del ser, de la explotación, el etnocentrismo, la violencia y el odio. La historia no habría entonces sino (la nefasta) historia de la filosofía.

Sin embargo, es posible que los filósofos sean aquí demasiado crédulos de su propia historia, todavía demasiado convencidos de su potencia. Ese mea culpa no sería posible si no siguieran creyendo que el mundo estuvo en sus manos y que aun hoy tienen en sus manos una caja de Pandora. Pero ningún análisis histórico permite afirmar que la filosofía ha comandado soberanamente la historia. Son ellos los que se proclamaron los nuevos titanes, quienes, muerto Dios, se abogaron la tarea de construir el reino de Dios a la tierra. Tomemos el “fin de la historia” que aparece en la filosofía hegeliana. Todos lo creyeron. Todos los filósofos, claro. Y todos le creyeron que no había nada que escapara el sistema, cuando una ojeada minuciosa a éste hace saltar a la vista una dialéctica desigual y a veces forzada, que lucha por no desfigurarse mientras recorre el material más heterogéneo de la lógica, la metafísica, la ciencia natural, la psicología, el derecho o la religión.

Pero las plañideras de la filosofía que pretenden hacer penitencia por la ruina del mundo no alcanzan a salir del narcisismo que les precede. Pues, así como en un tiempo soñaron con producir el mundo desde la nada, con la concurrencia exclusiva de su purísima voluntad y trabajo, ahora pretenden salvarlo con un encantamiento negativo. Los sanadores realizan cultos mistéricos que lavarían el rostro a la filosofía. A condición de que esta no proponga nada. Ella podrá hablar del futuro y de lo justo, de la emancipación y de la crítica, siempre y cuando no diga nada determinado. Es curioso que lo determinado, es decir, lo que puede describirse, presentarse y argumentarse haya quedado tan desprestigiado en la filosofía, tal que ella haya decidido refugiarse en la ambigüedad del discurso y en la indeterminación de su objeto.

Porque si la filosofía fuese culpable de algo, se dice, habría que liquidarla doblemente: en sus cimientos y luego en sus efectos. Esta doble tarea destructiva se sigue de la inexplicable conclusión de que la filosofía es, por un lado, culpable de todo, omnipotente, verdadera mano que mece la cuna de la historia y, por el otro, mera apariencia, autoengaño, debilidad de espíritu, vicio intelectual. Actualmente, la tradición filosófica aparece por un lado como absoluta impotencia, balbuceo sin sentido, discurso que debe dejar lugar a los adultos, es decir, a la ciencia; pero, por el otro, aparece como una fuerza indestructible, todavía capaz de producir efectos masivos en la realidad humana.

Sí, los filósofos creyeron y siguen creyendo demasiado en sí mismos. Pero, al mismo tiempo, en otro sentido descreen por completo de sí, porque se declaran incapaces de decir palabra, incapaces de afirmar nada: absolutamente impotentes. Les queda entonces el lamento por la catástrofe del proyecto Occidental, científico y moderno y la idealizada tarea de una crítica total, una crítica de la crítica o deconstrucción de la tradición que finalmente echaría abajo los cimientos del templo de las miserias. Pero este movimiento negativo sobre lo negativo pinta negro sobre negro.

El descubrimiento de un engaño tiene sentido cuando hay verdad. Pero los contemporáneos o bien deciden renunciar a todo concepto de verdad, con lo que la crítica pierde todos sus dientes, o bien, reducen el concepto a una experiencia subjetiva, separada del mundo y de la objetividad. No hay fuerzas ni ganas de producir nuevos conceptos, de aventurar ideas positivas, de explorar territorios desconocidos. Los seguidores de la filosofía se han convencido de ser un leproso, que todo lo que toca lo infecta. Así, el filósofo prefiere callar, o imitar a los artistas con un discurso elusivo, indirecto, maleable. Extrañamente se imaginan que, si piensan de nuevo en grande, si adelantan conceptos y sistemas, nuevamente se intoxicarán de sí mismos y volverán a sus viejas y deplorables andanzas.

Con todo, su creencia no es tan exclusiva. La comparten con gobernantes, legisladores, periodistas y otros científicos de nuestro tiempo. Para todos ellos la filosofía es o un peligro, porque piensa más allá de los límites de lo inmediatamente efectivo y termina desatando una gigantomaquia, o bien, es completamente inútil precisamente porque no entiende nada del mundo y se pierde en divagaciones metafísicas. Como sea, es una enfermedad si no curable, al menos controlable.

Sí, para el mundo contemporáneo, trátese de liberales, conservadores o comunistas, la filosofía, o es ideológica y por ello peligrosa, o, precisamente por ser mera ideología, impotente. Como sea, se concluye que es preciso quitarle financiamiento y practicarla dentro de los límites de lo universitariamente tolerable. Mientras tanto, filósofos y filósofas obedecen: se consideran potentes para deconstruir, pero impotentes para construir. Y si no se trata de impotencia, entonces declaran que no se debe ya hacer obra, construir sistemas, aventurar figuras positivas del futuro, sino que, en aras de que todo quede “abierto”, se complacen en una yerma indeterminación de su lenguaje, sus temas y sus objetivos.

Aventuremos la hipótesis de que el mayor trauma del siglo XX fue el totalitarismo: científico, político, social. Y todos los esfuerzos se dirigieron o a mitigar las tentaciones totalitarias con el mercado (del dinero, de las opiniones, de las palabras), como los liberales, o a refugiarse en una oscura región donde todo es posible porque carece de reglas, determinaciones y restricciones, en suma, un anarquismo metafísico que no tolera nada positivo.

El filósofo gusta de acariciar al felino que guarda en casa y que ha llamado “crítica”. Se dice crítico, terrible, furioso, incansable. Nada resiste su poder deconstructor: frente a él todo se desmorona: la religión, la ciencia, el arte. Todo muere frente a ella: Dios, el hombre, el concepto de verdad, la naturaleza como orden, la historia, los grandes relatos. Los filósofos respiran un dulce olor a muerte. Pero se consuelan diciendo que el final es el inicio y que todo está por recomenzar, que todo está recomenzando ahora mismo, porque el comienzo está en todas partes y ninguna. La filosofía se dice hoy no sólo crítica, sino crítica de la crítica, es decir, más corrosiva que cualquier escepticismo y que cualquier Ilustración, pues aún ellos, sus antecesores, dependían de supuestos no cuestionados.

Pero la destrucción del último de los supuestos no puede ser levantado sin consumir, a la vez, el procedimiento que hacía posible el cuestionamiento. Es decir, que la crítica se vuelve hipercrítica, pero, con ello, su potencia queda inmediatamente neutralizada. Ello porque la deconstrucción, la Destruktion, la genealogía y todo su árbol de parentescos tan pronto dan, tan pronto quitan. Su condición es la de “cerrado por inauguración”. El porvenir declarado se cancela por el riesgo inminente de metafísica, es decir, de nuevo autoengaño, de un totalitarismo en ciernes. Pero ese totalitarismo en ciernes debe ser afirmado como siempre actual, lo que justifica y hace necesario combatirlo con el arsenal deconstructivo. Paradoja última: la filosofía no puede ya hablar de verdad y, sin embargo, quizá por inercia, sigue temiendo el peor de los engaños, es decir, el autoengaño.

La ciudad de la filosofía

La filosofía no debería ser un museo, sino una ciudad. La ciudad de filósofos y filósofas. Ciudad sin ciudadanía, porque para filosofar solamente hace falta visitarla, encontrarse con sospechosos comunes y responder a alguna interpelación. Por más que se quiera revivir hoy la filosofía por medio de un retorno a los “problemas”, no existen problemas fueran del contexto en el que se les plantea. La filosofía no está para atender los problemas del mundo directamente. Para ello están todos los demás: gobernantes, médicos, psicólogos.

Al contrario, está ahí para mostrar que las cosas no están donde parecían estarlo, que los problemas de la vida no son inmediatamente problemas filosóficos, sino efecto de desplazamientos e ingenuidades. Ingenuidad, estupidez, identificaciones de grupo… todas esas capas deben de levantarse. La filosofía desolla el sentido común. Ella muestra que los supuestos problemas urgentes apuntan a otro sitio, que se anudan con otros problemas e incluso con nuestras costumbres más inocentes. La filosofía no recoge problemas del suelo, sino que los plantea. Los temas de la filosofía no están ahí para ser cogidos como un fruto accesible a la inocencia y la ligereza de la inmediatez.

Duele el brazo, pero se está pinzando un nervio en la columna. El brazo duele, como el mundo, pero la columna vertebra un complejo de costumbres, ideas y creencias. La filosofía reconstituye nexos del mundo y corta otros, es decir, conecta y reconecta lo que parece dado, sentado y asentado de suyo. No toma los problemas del mundo sino para desbaratarlos y mostrar que ahí no había ningún problema, pero sí otro. Sí, desde luego, comienza con los crímenes, las decepciones, la violencia y el dolor del mundo, pero nunca se detiene ahí.

La ciudad de la filosofía no pide pasaporte, pero tampoco deja que nadie se asiente en ella. Es ciudad de paso. Nadie se queda porque si se convierte en nación, con sus leyes y murallas, se torna Estado … o universidad. Hay que entrar y salir, porque todo aquello de lo que habla la filosofía lo toma de sus entorno, de otras ciudades, parajes y paisajes. La filosofía no tiene altura, no es la cima de ninguna montaña. Ni tampoco está a nivel del mar, fungiendo como fundamento. No hay aduana ni policía migratoria, no hay exigencias fuera de las que los transeúntes se dirigen recíprocamente. Nadie permanece en ella, no hay oriundos. No produce gentilicio. Nadie es originario de ella. Todos son arribistas y por ello, no reclaman sino lo que otros les han reclamado. Lo que la distingue es que, al ser de paso, todos entran y salen y no pueden estar en ella sino recorriéndola, topándose con otros visitantes.

Aquí todos se mofan de los policías de la lengua, como de los predicadores, de los ingenuos y los fatuos. >Todos son extranjeros.