La galerie Perrotin est heureuse est heureux de présenter The engine of beasts, la première exposition personnelle d’Emma Webster à Paris. Pour sa troisième exposition avec Perrotin, Webster met en scène des peintures aux côtés de sculptures, invitant les spectateurs à suivre la représentation d’une créature dans tous ses états. Le thème central de l’exposition: l’étymon latin du mot Engine, ingenium, qui signifie habileté ou ruse, évoque également la capacité à passer facilement d’un médium à un autre, comme une forme de vie qui cherche à s’adapter, évoluer et survivre. Entre la transfiguration et les paysages fictifs servant de barrière entre les personnages et les spectateurs, Webster dévoile son intérêt pour la sentience, une combinaison de sentiment, sensation et conscience.

Réalité virtuelle? Virtualité réelle: les ruses d’Emma Webster Le renard est perdu dans la nuit du tableau ; nous aussi. Quelque chose semble retenir son attention–il marque un léger suspens dans sa progression. À ce titre, Crafty s’inscrit dans la longue tradition de la peinture animalière: à ce titre, l’œuvre est rassurante comme l’est la technique choisie, la plus prestigieuse en Occident pendant des siècles, le tableau peint à l’huile sur toile. Mais bien vite divers traits dans l’exposition présentée à la galerie parisienne d’Emmanuel Perrotin sèment le trouble. Certains sont propres aux oeuvres. D’autres sont la conséquence de la conception globale de l’exposition.

Les premiers correspondent à la réflexion sur la distance à l’homme suscitée par toute représentation d’un animal, susceptible d’être familier ou bien éloigné. Dans l’œuvre d’Emma Webster, c’est cette dimension qui s’impose. Les animaux apparaissent solitaires, ou par deux, sur un fond de paysage où l’homme n’a pas laissé d’empreinte. La lumière est souvent réduite, avec une grande importance accordée au sol–ainsi pour l’agneau de Witness. Mais le titre même de cette œuvre attire l’attention sur un autre trait: le fait qu’une présence à nous invisible semble être perçue par la figure. Une des modalités dominantes est la menace: quelque chose peut advenir et mettre en cause l’intégrité des êtres.

Ceci, jusque dans la façon de les représenter. De fait, sitôt que l’on regarde les œuvres avec une attention plus grande, on se rend compte que «ça ne va pas» - au sens où les conventions occidentales sont à la fois présentes et questionnées. A l’échelle des motifs, tout d’abord, qui sont principalement des figures. Il y a différents cas, un traitement que l’on qualifierait de «réaliste »; puis à l’opposé, comme dans la représentation du renard précédemment évoquée, ou dans Bovine skull ou plus encore dans l’œuvre mise en valeur par sa localisation dans l’axe de la galerie, Great poet!: on voit de manière évidente que le motif est constitué d’un système de plaques; ou bien d’une structure qui pourrait être métallique. En tout état de cause, ce qui n’est pas un vrai corps.

D’un coup, l’évidence s’impose: cette nature est fictive. Ces animaux, ceux-là mêmes qui incarnent le rapport immédiat au monde, loin des jeux de l’esprit, ne relèvent pas d’un réel qui nous rassurerait. Des indices apparaissent, à commencer par le paysage, qui rappelle beaucoup des formes populaires d’art, films ou jeux vidéos ; un univers de fantasy. Et puis cette étrange lumière, qui n’est pas celle que l’on connaît d’habitude en peinture, provenant d’une même source en haut à gauche du tableau, participant à l’unification de l’espace fictif si importante pendant des siècles, une lux ambiante s’opposant à la lumen artificielle et partielle. Ici, chaque motif semble porter sa propre lumen, empêchant l’unification du monde.

Alors, on dénonce l’artiste: Emma Webster utilise la VR pour réaliser des œuvres. La «réalité virtuelle », en d’autres termes des logiciels permettant de créer de la 3D. L’œuvre devient un jeu d’intermédialité. Dans l’exposition de 2024, le jeu va très loin. Un renard dessiné au fusain va servir de matrice à une version 3D qui sera réalisée en sculpture ou bien servira de modèle pour un tableau.

Alors, on trompe? On ne trompe pas, puisqu’on voit l’artifice. Que l’on crée des monstres ostensiblement hybrides, comme Great poet!; ou des figures composées de plaques juxtaposées, comme Bovine skull. Et que pour autant l’intérêt pour le monde inconnu de ces bêtes n’en est pas affecté : car ils renvoient à un problème philosophique récurrent en Occident : qu’est-ce que le monde hors de ma perception? Par exemple, le monde des animaux. Emma Webster se dit sensible aux réflexions contemporaines sur la conscience animale, définie souvent aujourd’hui comme « sentience », mélange de sentiment, de sensation et de conscience. Tout cela s’intégrant, comme pour beaucoup de gens de sa génération, dans une sensibilité globale pour la crise écologique: à ce titre, le paysage vide pourrait être interprété comme la représentation d’un monde d’avant ou d’après la catastrophe faisant disparaître les hommes de la surface du globe. Mais en-deçà même de cette conception catastrophiste, il y a juste le respect pour un monde désormais qui n’est plus anthropocentré.

Dans ces conditions, si ce que l’on fait est à la fois vrai et faux, s’il est surtout le résultat d’un complexe jeu entre les médiums, entre les niveaux de réalité: ce qui compte est véritablement l’expérience qu’est le rapport à l’œuvre. Emma Webster n’a pas peur du choc : cinq grandes œuvres, de plus de trois mètres de base, accueillent le spectateur dans la première salle: on n’est pas loin de la logique du panorama, une forme de peinture populaire englobante qui eut ses heures de gloire au XIXe siècle. Pour la gloire – des batailles, notamment. Ici, pour l’anonymat, la simplicité de la perpétuation de la vie. Qu’on ne peut faire qu’observer, avec une mise en valeur très nette de la question du point de vue par le fait qu’il n’est presque jamais frontal (centré, latéral, en plongée, en contre-plongée).

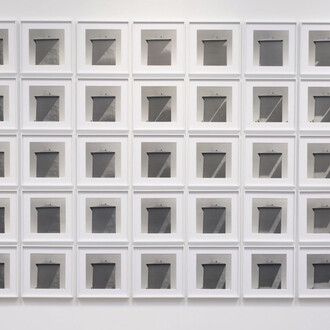

Et que les tableaux sont interrogés quant à leurs limites. Ceux-ci, notamment, par la dissociation entre la figure et le fond. C’est le cas pour l’ombre portée de la figure principale dans Great poet! mais surtout dans The address: le mouton est placé devant ce qui apparaît comme une toile dans la toile, une toile réservée au paysage. Ce jeu sur les limites de l’œuvre se retrouve à l’échelle de l’ensemble de l’exposition, par la mise en présence des toiles avec des sculptures: on peut ainsi suivre la représentation du renard dans tous ses états (conformément, on l’a vu, à un processus de création qui permet de l’utiliser dans divers contextes). Avec, notamment, l’étape importante du bas-relief, qui est dans l’histoire de l’art occidental la forme la plus pure du jeu sur la limite entre bi- et tridimensionnalité. Ici, dans Saxon fawn, ce jeu prend une forme angoissante : l’animal semble être sous une sorte de feuille plastique translucide, qui l’enferme. Le seuil s’est refermé.

Le silence des bêtes. Tel est le beau titre de l’ouvrage majeur sur les animaux dans la pensée philosophique occidentale dû à Elisabeth de Fontenay. Le tableau ou la sculpture, muets, relève de ce monde du silence. Pourtant des bruits se font entendre dans l’œuvre d’Emma Webster, ceux qui émanent des titres, si surprenants. Pourquoi Grum, « grognement», pour la tête de bélier ? La réputation de mauvais caractère? On retrouve ici l’humour de l’artiste, dont on associera, selon le cliché assumé, la posture tongue-in-cheek à ses racines britanniques. Mais il s’agit aussi d’une mimesis nouvelle, d’une imitation qui désormais s’appelle transmogrification, manipulation des apparences permises par la VR et que le peintre, lui qui se réduit volontairement au support fixe, déterminant un seul point de vue, correspondant à un seul moment de l’action, accepte. Derrière cela, une figure, qu’un autre titre plus important encore dit à sa manière. Ce titre, c’est celui de l’exposition: Engine of beasts. On peut y entendre l’évocation d’un néo-mécanisme, à deux niveaux. Le moteur (engine) dans l’animal, à la Descartes. Le rendering engine, le software qui améliore la vraisemblance des images, Blender–une fois encore le fond et la forme sont étroitement associés. Mais on pourrait peut-être entendre ce que dit la présence récurrente du renard, le vrai fil rouge de l’exposition: le rappel de son étymon latin, ingenium. Qui dit l’habileté, qui dit la ruse. Qui fait que l’on passe aisément d’un médium à l’autre, sitôt qu’on est assez malin pour préférer la vie à toute chose. Grâce à l’art, à son inventivité – l’ancien verbe eng(e)ignier signifiait «imaginer, inventer», «fabriquer avec art et technique», mais aussi «tromper».

Emma Webster propose, on le voit, une belle et puissante réflexion sur l’art de représenter en Occident, en intégrant sans crainte la virtualité si c’est elle qui permet de dire ce nouvel réel composé de tant de strates d’images et de corps mêlés. Mais elle se situe en écho avec une réflexion ancienne, celle d’un Guillaume de la Perrière proposant, en 1535, son Théâtre des bons engins. Ce n’était pas des moteurs, mais des réflexions sur l’humanité. Aujourd’hui, dans le travail d’Emma Webster comme dans celui de nombre de ses contemporains, cela concerne un monde élargi où humains et animaux, nature et artifice, art et pensée sont irréfragablement associés.

(Texte de Etienne Jollet, historien de l’art, professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne)